★瑞士盧卡諾影展銅豹獎、評審團特別獎、

國際影評人費比西獎

★伊朗黎明國際影展最佳導演、評審團特別獎

[生生長流]

★巴西聖保羅國際影展評審團特別獎

★法國〈電影筆記〉十大佳片TOP3

★日本東京影展競賽片

[橄欖樹下的情人]

★坎城影展競賽片

★芝加哥國際影展最佳影片

★聖保羅影展國際影評人費比西獎

★新加坡國際電影節最佳導演獎

★代表伊朗角逐奧斯卡最佳外語片

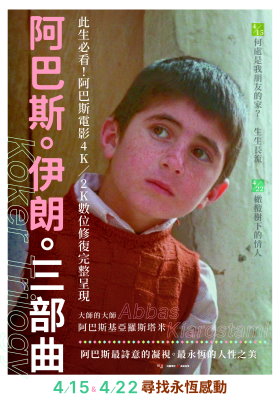

此生必看!阿巴斯電影4K數位修復感動重現

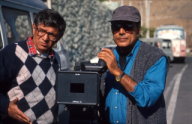

大師的大師 阿巴斯基亞羅斯塔米 Abbas Kiarostami

|

[何處是我朋友的家?]

★瑞士盧卡諾影展銅豹獎、評審團特別獎、 國際影評人費比西獎 ★伊朗黎明國際影展最佳導演、評審團特別獎 [生生長流] ★巴西聖保羅國際影展評審團特別獎 ★法國〈電影筆記〉十大佳片TOP3 ★日本東京影展競賽片 [橄欖樹下的情人] ★坎城影展競賽片 ★芝加哥國際影展最佳影片 ★聖保羅影展國際影評人費比西獎 ★新加坡國際電影節最佳導演獎 ★代表伊朗角逐奧斯卡最佳外語片 阿巴斯。伊朗。三部曲

|

| 寫在上映之前 | 伊朗三部曲 | 電影簡介 |

| 劇情大綱 | 大師金句 | 大師介紹 | 預告觀賞 |

|

史柯西斯、高達高度讚賞!阿巴斯電影4K數位修復完整登場

阿巴斯早期因為被「伊朗兒童和青年發展所」(Kanun)電影部門延攬,開啟他以兒童為題材的電影創作,除拍出改寫影史的經典之作《何處是我朋友的家?》,更自此延伸出《生生長流》、《橄欖樹下的情人》等「伊朗三部曲」,不僅將他的地位推上大師殿堂,更帶領伊朗電影衝出國際,有「大師的大師」美譽。包括以《分居風暴》獲得奧斯卡的伊朗導演阿斯哈法哈蒂、以《計程人生》勇奪柏林金熊獎的賈法潘納希對他推崇至極,後者更曾在《橄欖樹下的情人》擔任並演出「副導演」一角蔚為美談。 阿巴斯曾於1994年訪台宣傳《橄欖樹下的情人》,金馬國際影展亦曾於1993、2016年兩度做過他的專題。1997年,阿巴斯讓人思考死亡與生命意義的電影《櫻桃的滋味》奪得了坎城影展金棕櫚獎,讓他登上電影藝術的最高殿堂。阿巴斯的電影引領觀眾在生活中理解生命,不僅伊朗名導演穆森馬克馬巴夫(Mohsen Makhmalbaf)稱頌他是「熱愛生活的人」,美國大導演馬丁史柯西斯盛讚他是「擁有獨特世界觀的藝術家」,法國新浪潮大師高達更曾以「電影止於阿巴斯!」讚揚他對電影本質的追求及探索。 「阿巴斯。伊朗。三部曲」及「阿巴斯。風的滋味」影展將阿巴斯最深得人心的五部電影首度作4K/2K數位修復完整呈現,每一部都不容錯過! |

|

阿巴斯最詩意的凝視「伊朗三部曲」綻現永恆的人性之美

「伊朗三部曲」以《何處是我朋友的家?》為首部曲,故事講述一個小男孩因為擔心朋友作業簿在他這裡遭到老師責駡,努力尋找朋友的家的故事。片中他奔跑於不同村莊之間、不停找人問路,幽默描繪出伊朗父權(或指神權)社會下「小孩有耳無嘴」,以及孩子的純真動機。電影除具備深情的人文關懷,片尾夾在作業簿裡的小花,尤其神來一筆。 在二部曲《生生長流》中,阿巴斯虛構了一個自己、作為男主角,因為擔心伊朗大地震後主演《何處是我朋友的家?》的小男孩安危,於是帶著兒子驅車趕往震區尋找男孩下落。該片向世人展現了伊朗人民面對災難的不屈與豁達,尤其以一對死了大半親友的年輕戀人,仍堅持舉行婚禮並藉此抹平傷痛,同時向新生活招手最令人觸動,結尾的長鏡頭除被奉為經典,更映出阿巴斯電影中永恆的人性之美。

|

|

《何處是我朋友的家?》Where Is the Friend’s Home?

《何處是我朋友的家?》劇情描述一名小男孩,為擔心同學因為沒繳交作業而被學校退學,執意踏上一趟尋找同學家旅程的故事。該片透過小男孩這趟旅程,以及阿巴斯的質樸鏡頭,將伊朗鄉村人們的樸實天性與生活樣貌,一一忠實地留存在電影之中,不僅是阿巴斯首部受到國際關注的電影,並與其後的《生生長流》、《橄欖樹下的情人》三片,一同被譽為「伊朗三部曲」(又名「科克三部曲」或「鄉村三部曲」),其中尤以本片的整體氛圍最為樂觀與迷人,獲英國影評人協會選為「50部必看佳片」之一。《何處是我朋友的家?》全片以單純且堅定的小男孩視角,引領觀眾觀察了伊朗傳統社會講求紀律與規範的生活型態,更細膩描繪了同窗友誼、親人關係,尤其男孩的善良與沿途遇見的好心陌生人,都為電影一一注入了詩意般的暖流。

在電影《生生長流》中,阿巴斯以打破現實與虛構疆界的敘事手法,描繪了在伊朗大地震後,一位電影導演帶著兒子,穿梭在斷垣殘壁間,冒險尋找他的演員下落的故事。該片生動刻畫了「天地不仁,以萬物為芻狗」下,人們重新找回生活下去的力量與方向。阿巴斯為捨棄悲情,遲至經過震災半年沉澱後,才重返該地拍攝,除將當下人們的真實生活帶入電影,更隨著與不同的人相遇,一一帶出悲歡離合下的人生態度,充滿難能可貴的生命力道。對生命的思考,是阿巴斯電影永恆的命題。地震雖毀掉人們的物質擁有,卻讓人進入一個更純粹與大自然共容的境地。《生生長流》對照台灣也曾發生過的921大地震,有著極正向的互文與省思。 《生生長流》And Life Goes On…

在電影《生生長流》中,阿巴斯以打破現實與虛構疆界的敘事手法,描繪了在伊朗大地震後,一位電影導演帶著兒子,穿梭在斷垣殘壁間,冒險尋找他的演員下落的故事。該片生動刻畫了「天地不仁,以萬物為芻狗」下,人們重新找回生活下去的力量與方向。阿巴斯為捨棄悲情,遲至經過震災半年沉澱後,才重返該地拍攝,除將當下人們的真實生活帶入電影,更隨著與不同的人相遇,一一帶出悲歡離合下的人生態度,充滿難能可貴的生命力道。對生命的思考,是阿巴斯電影永恆的命題。地震雖毀掉人們的物質擁有,卻讓人進入一個更純粹與大自然共容的境地。《生生長流》對照台灣也曾發生過的921大地震,有著極正向的互文與省思。 《橄欖樹下的情人》Through the Olive Trees

「我總愛尋找真實,真實往往隱藏在表象背後。」阿巴斯在拍攝電影時,攝影機背後發生的事,有時更有意思,常讓他將攝影機轉了方向來拍。《橄欖樹下的情人》有著阿巴斯一貫的紀實風格,卻更具備虛實交錯的劇情結構。在前作《生生長流》飾演新婚夫妻的男女演員,鏡頭外微妙的情感變化,賦予本片更顯層次、更加精采的發展,也使該片入選坎城影展,並成為第一部代表伊朗角逐奧斯卡最佳外語片的電影。 |

|

《何處是我朋友的家?》Where Is the Friend’s Home?

焦急的阿默德決心要歸還作業,卻不知道同學家究竟在哪裡?加上媽媽的禁足令,緊盯著他的爺爺,以及各式奇異的大人們都不斷阻撓著他。在這個聽不進孩子說話的大人世界裡,阿默德只不過想歸還同學作業簿,卻變得異常困難⋯。 《生生長流》And Life Goes On…

《橄欖樹下的情人》Through the Olive Trees

|

|

關於電影

-電影不過是個虛擬的藝術,它從來不按照實際的樣子去描繪真實。

-拍電影總包含著某種再創造的元素。每個故事都含有某種程度的編造,因為它會帶著拍攝者的印記,也反映了某種視角。

-每個電影人都有自己對於現實的詮釋,這讓每個電影人都成了騙子。但這些謊言是用來表達一種深刻的人性真實。

-藝術是打開思維的絕佳方式,引導人去思考。

-藝術的職責是尋找生命的真相,也就是努力接近人存在的本質。

關於拍電影

-我最好的作品都取材自伊朗。

-我從未受過任何正式的電影訓練,這既有好處也有壞處。當我作為電影一份子起步時,我並沒意識到這個行業如何運作,這意味著我不害怕。

-太多人花費了四年來學習可能用四個星期就能消化和理解的東西。我總是認為最好的電影學校是你自己建造的那一座。

-真相是不可能得到的,只能接近它。

-我拍電影從不考慮觀眾,如果目前在我的國家找不到欣賞者,我想在遠一點,再遠一點的地方總會找到的。

關於詩意電影

-擁有詩歌特質的電影,包含了詩性語言的廣闊潛力。它有稜鏡的功能。它擁有複雜性。

-詩意電影像未完成的拼圖,邀請我們來解碼訊息,並以任何一種我們希望的方式,把這些碎片拼起來。

|

|

「藝術的職責應當是尋找生命的真相,也就是努力接近人存在的本質。我的每一部電影都是通向這個目的地的一把鑰匙。但真相是不可能得到的,只能接近它。」 —阿巴斯·基亞羅斯塔米

1970年起,阿巴斯以多部短片、幾部劇情長片和少數紀錄長片嶄露頭角,累積實力,之後更以「伊朗三部曲」:《何處是我朋友的家?》、《生生長流》、《橄欖樹下的情人》,奠定當代電影大師的地位。他的代表作還有坎城金棕櫚獎作品《櫻桃的滋味》,以及威尼斯影展評審團特別獎《風帶著我來》、法國女星茱麗葉畢諾許坎城封后之作《愛情對白》等。阿巴斯的電影,用鏡頭凝視平凡人世,純粹、簡樸的故事帶給觀眾最單純的感動。極簡且富有詩意的影像風格,洋溢著人文情懷與哲學思考,受到日本大導黑澤明、法國大師高達等一致推崇,也鞏固了他「大師的大師」的美譽,高達甚至以「電影始於格里菲斯(D.W. Griffith,美國電影之父),止於阿巴斯。」此空前絕後的讚譽,來評價阿巴斯的電影美學。

阿巴斯啟發過許多伊朗導演,影響力更擴及國際,迄今仍是唯一獲得坎城影展金棕櫚獎榮耀的伊朗導演。他於2016年7月4日因為腸胃癌在巴黎辭世,享壽76歲,留下超過40部影像作品。其中早期作品風格樸素寫實,尤其以「伊朗三部曲」:《何處是我朋友的家?》、《生生長流》、《橄欖樹下的情人》為代表。而榮獲坎城金棕櫚大獎的《櫻桃的滋味》,和威尼斯影展評審團特別獎作品《風帶著我來》等,都將在2022年「阿巴斯。伊朗。三部曲」及「阿巴斯。風的滋味」影展中放映。 |